水耕栽培によるサツマイモ大規模収穫事業

私たちは、サツマイモの高い光合成能力に着目し、日本のエネルギー問題を根本から解決する新たな方法の開発に取り組んでいます。CO₂を吸収しながら成長するサツマイモを大量生産し、化石燃料を代替する「燃料作物産業」の創出を目指しています。

日本の気候に最適化された栽培技術により、同じ面積で森林の約40倍のバイオマスを生産することに成功。この技術は論文や特許にも裏付けられており、国産バイオ燃料としての実用化が期待されています。

さらに、地域でのエネルギー活用を想定し、小型・高効率なバイオガス発電システムの開発も進行中です。家庭や農業現場でも活用できるコンパクトな発酵・制御システムの実用化に向けた研究を続けています。

また、地球温暖化対策としても大きな意義があります。太陽光パネルの製造や木質バイオマスの輸送によるCO₂排出が問題視される中、サツマイモは高い炭素吸収効率と持続可能性を兼ね備えた代替エネルギー源として注目されています。

当プロジェクトでは、芋エネルギーの実効性を科学的に検証しながら、論文や報告書を通じて社会に発信し、実用化と産業化を進めています。

国連NGO/NPO グリーンハットインターナショナル 公式サイト

ニューソルガム脱炭素貢献

ニューソルガムは、約0.03gの種子からわずか3~4か月で1~1.5kgに成長する高効率な植物です。その成長力を活かし、脱炭素社会に向けた炭素固定型作物として注目されています。

地上部の収穫量を1haあたり200トン(含水率70%)と仮定すると、乾物で60トン。このうちセルロースやリグニンなどに含まれる炭素は約26.6トンに相当し、CO₂換算で約97.7トンの吸収効果があります。さらに、石炭代替燃料として利用することで、化石燃料由来のCO₂削減にもつながります。

加えて、根の乾物量は24トン/haと推定され、その中に含まれるリグニンは分解が遅く、土壌中に長期間炭素として滞留します。この地下部による炭素隔離量は年間約14.7トン-CO₂/haに相当し、毎年の栽培を続けることで10年以上にわたり持続的な炭素貯蔵が可能です。

地上・地下双方からの高い炭素隔離能力により、ニューソルガムはLCA(ライフサイクルアセスメント)上でも「カーボンマイナス」の実現が期待される作物です。

持続可能で 安全・安心な「閉鎖循環式陸上養殖大地の車海老養殖

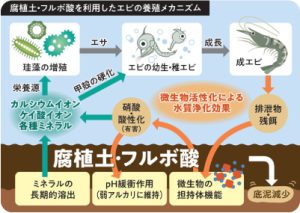

我が国でエビ需要のほとんどを海外からの輸入に頼っており、その主な輸入先はタイをはじめとする東南アジアの国々である。これらの東南アジアにおけるエビの養殖では、塩素剤などの殺菌剤や抗生物質、栄養ホルモン剤が投与されることがあり、多くの薬品が使用されている。一応、日本に輸入される際には、残留量が規定値以下に収まっている状態になっているが、摂取量が増えれば安全であるとは言い切れない問題がある。当社独自の循環型陸上養殖システムは、フルボ酸と呼ばれる天然素材を用いた当社の浄化槽管理技術とマイクロバブル発生装置を利用したものである。これらの活用によりエビの生育環境を改善し、エビの生存率を高めると共に、化学薬品を使用しない安全安心なエビのスピーディな養殖が可能となる。加えて、この循環型陸上養殖システムでは特殊な装置を用いて養殖汎用利水を生成し、養殖使用水のリサイクルを兼ねているため、これまでは沿岸部に限られていたエビの養殖を、場所を問わずどこでも行っていくことができる。これにより、消費者に安全安心で新鮮な国産エビを提供し、且つエビ養殖業者にとっては効率的で収益性の高い養殖が実現できる。

我が国でエビ需要のほとんどを海外からの輸入に頼っており、その主な輸入先はタイをはじめとする東南アジアの国々である。これらの東南アジアにおけるエビの養殖では、塩素剤などの殺菌剤や抗生物質、栄養ホルモン剤が投与されることがあり、多くの薬品が使用されている。一応、日本に輸入される際には、残留量が規定値以下に収まっている状態になっているが、摂取量が増えれば安全であるとは言い切れない問題がある。当社独自の循環型陸上養殖システムは、フルボ酸と呼ばれる天然素材を用いた当社の浄化槽管理技術とマイクロバブル発生装置を利用したものである。これらの活用によりエビの生育環境を改善し、エビの生存率を高めると共に、化学薬品を使用しない安全安心なエビのスピーディな養殖が可能となる。加えて、この循環型陸上養殖システムでは特殊な装置を用いて養殖汎用利水を生成し、養殖使用水のリサイクルを兼ねているため、これまでは沿岸部に限られていたエビの養殖を、場所を問わずどこでも行っていくことができる。これにより、消費者に安全安心で新鮮な国産エビを提供し、且つエビ養殖業者にとっては効率的で収益性の高い養殖が実現できる。